目次

肝臓がんについて

原発性肝がんの原因

肝細胞がんの治療

肝細胞がんの手術

肝内胆管癌の治療・手術

転移性肝癌の治療・手術

その他の肝疾患

肝臓がんについて

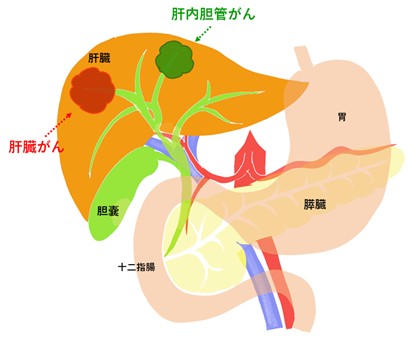

肝臓にできる「がん」には、肝臓を構成している細胞からできる「原発性肝がん」と、肝臓以外の臓器にできた「がん」が肝臓に転移する「転移性肝がん」に分けられます。「原発性肝がん」の約95%は「肝細胞がん」、約4%が「肝内胆管がん(胆管細胞癌)」です。

原発性肝がん

肝細胞がん

肝臓は、人にとって重要なたんぱく質の合成と貯蔵、炭水化物(ブドウ糖など糖質)のエネルギーへの変換、コレステロールや胆汁酸の合成、また解毒などを行う重要な臓器です。肝臓は、約70‐80%の肝細胞から構成されています。この肝細胞が、がん化したのが肝細胞がんです。

肝内胆管がん

肝臓内の胆汁を排泄する胆管上皮細胞が、がん化したのが肝内胆管がんです。

原発性肝がんの原因

肝細胞がん

約75%の患者さんは、B型やC型の肝炎ウイルスが原因です。よって肝炎ウイルスに罹患されている方は定期的な肝臓がんの検診が不可欠です。

残りの20%の方は、アルコールによる肝障害や、生活習慣病(糖尿病や高血圧、高脂血症など)に伴う代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)が原因の事が多く、これらの背景因子のある方も注意が必要です。

肝内胆管がん

はっきりした病因は不明ですが、原発性硬化性胆管炎、IgG4関連硬化性胆管炎、肝内結石症など持続する胆管炎、B型、C型肝炎、代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)による肝障害、化学物質(トリウム-232、1,2-ジクロロプロパン、ジクロロメタン)、先天性胆道拡張症、膵胆管合流異常、カロリー病(胆管嚢胞性疾患)などが危険因子として報告されています。

肝細胞がんの治療

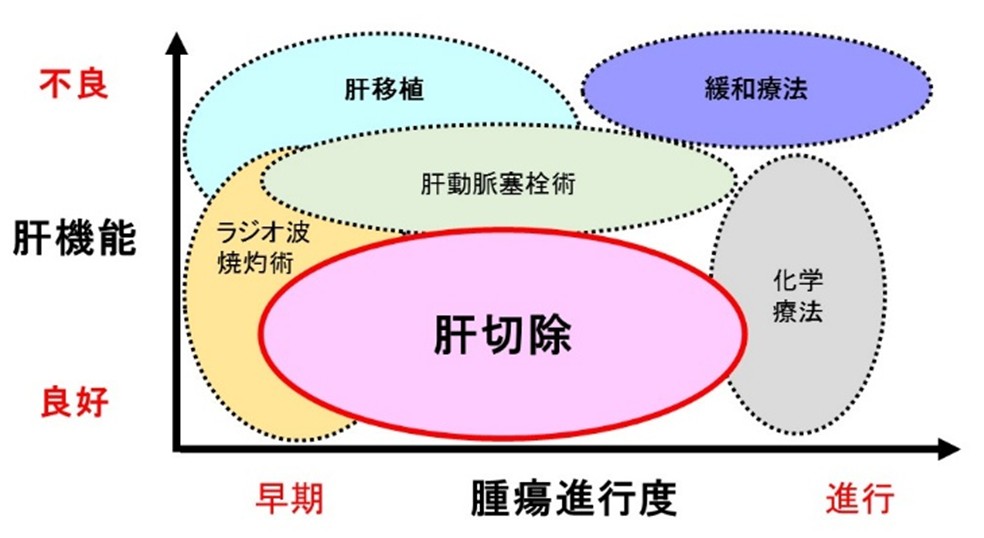

日本肝癌研究会の肝癌診療ガイドラインに沿って治療方針を決定しています。肝癌診療ガイドラインでは、肝予備能、肝外転移の有無、脈管侵襲の有無、腫瘍個数、腫瘍径を考慮し治療方針を決定します。

治療法には、外科的な肝切除、内科的治療(ラジオ波焼灼術、薬物治療)、放射線治療(血管塞栓術)などがあります。

また肝硬変に合併した肝細胞癌では、年齢や腫瘍条件を考慮して肝移植も検討する場合もあります。当院では、消化器内科、放射線科医師と協力してがんの進行度や肝機能に応じた治療を行っています。

肝臓がんの予防には、背景となる肝臓疾患(ウイルス肝炎や代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD))の治療が重要です。近年B型肝炎やC型肝炎の治療薬も発達し、現在では約90%以上の方でウイルスの除去が可能となっています。ウイルス肝炎の治療により肝機能も改善することも報告されています。

肝細胞がんの手術

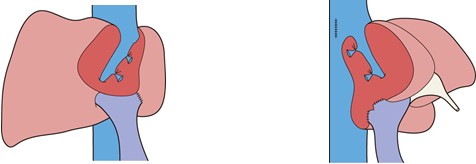

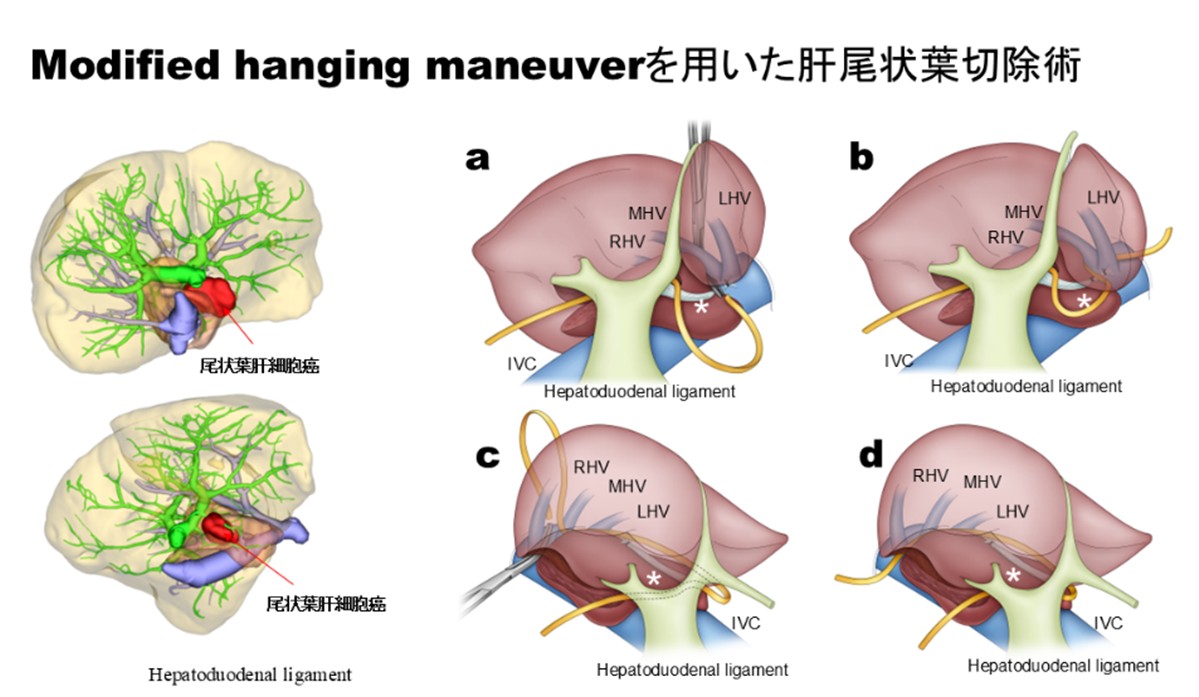

肝臓がんを切除する治療は、最も根治的な治療が得られる方法です。肝臓切除には、切除領域の大きさで、肝部分切除、肝亜区域切除、肝区域切除、肝葉切除、拡大肝切除(左三区域切除、右三区域切除)などがあります。

残す肝臓の機能と容積が大切であることから、腹部CT検査による肝臓の容積測定(ボリュームメトリ)、血液検査、ICG負荷試験、アシアロシンチ検査をもとに切除が可能かどうかを検討します。

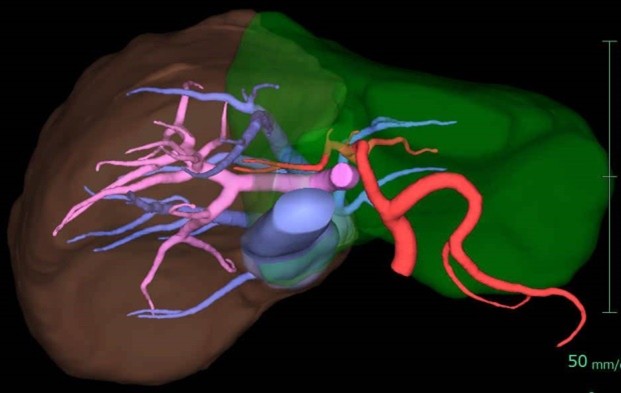

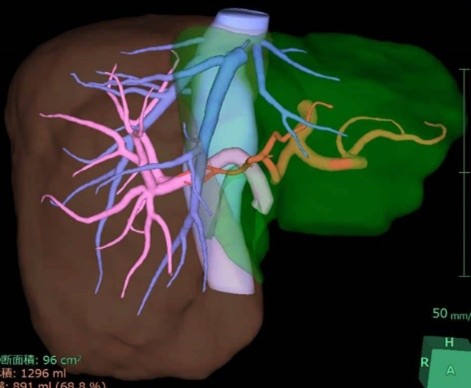

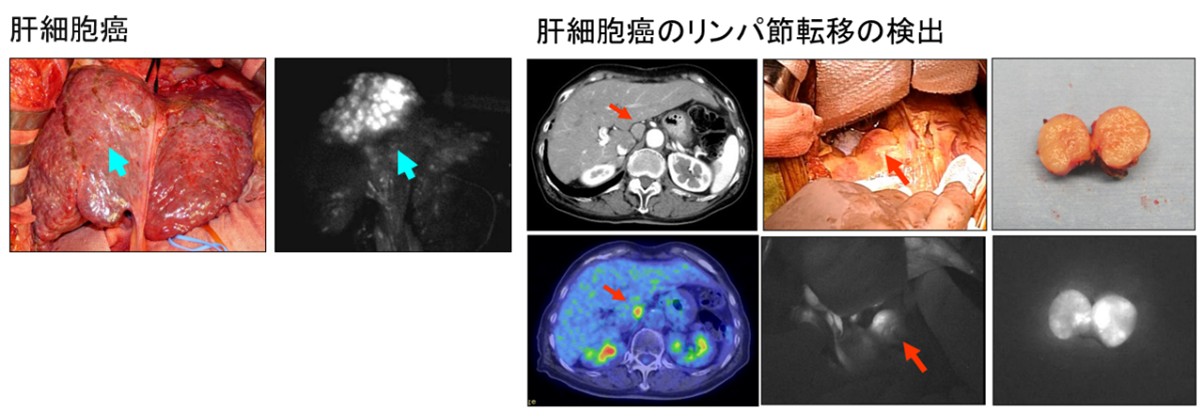

手術に際しは、3D-CT検査で肝臓内の血管解剖を把握するシミュレーション、術中エコーやICG近赤外線カメラによるナビゲーションなどを導入し適切な手術を行うよう取り組んでいます。

肝左葉切除 肝右葉切除

術前 3D CT検査による肝臓容量測定とシミュレーション

術中 近赤外線カメラによるナビゲーション手術

手術 より安全な手術法の検討

腹腔鏡下肝切除

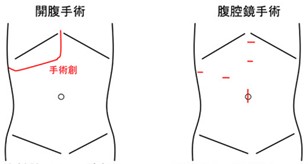

肝臓は肋骨の裏に位置することから手術で、腹部に大きな傷ができます。近年、腹腔鏡下肝切除手術が保険適応で可能となりました。当院でも、腹腔鏡下手術を積極的に導入し、なるべく小さな傷で手術ができるよう対応しています。

肝内胆管がんの治療・手術

日本肝癌研究会による肝内胆管癌診療ガイドラインに沿って治療方針を検討しています。肝内胆管癌診療ガイドラインでは、肝予備能、遠隔転移の有無、リンパ節転移の有無、腫瘍個数を考慮し治療方針を決定します。

肝細胞がんと異なり、治療は手術と薬物治療が中心となります。肝内胆管がんの手術は、肝切除と同時に肝臓周囲のリンパ節切除(リンパ節郭清)や、肝外胆管を切除することもあります。また手術後の補助療法として抗癌剤治療を行うこともあります。

転移性肝がんの治療・手術

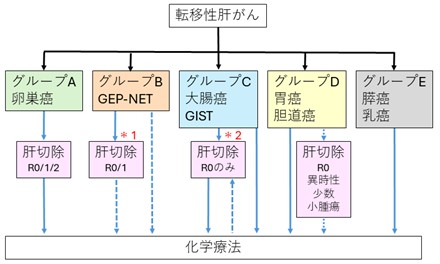

転移性肝癌の治療はその原発巣(がんが発生した臓器)によって異なります。2021年日本肝胆膵外科学会から、転移性肝癌診療ガイドラインが作成されました。当院ではガイドラインに沿って治療方針を検討しています。

転移性肝がんでは、化学療法などとの併用による集学的治療が重要です。化学療法の効果の効果には個人差があり、個々の患者さんの病状に応じて治療する必要があります。

グループA:卵巣癌 転移巣を含めて可及的に切除する腫瘍の減量手術が基本とされます。

グループB:膵消化管神経内分泌腫瘍(GEP-NET) 神経内分泌腫瘍のG1, G2の肝転移で腫瘍を完全に切除するR0手術が推奨されています。*1腫瘍分化度の低いNET-G3およびNEC(neuroendcrine carcinoma)は対象外です。

グループC:大腸癌と消化管間質腫瘍(GIST) R0手術が長期予後を改善することから肝切除が推奨されます。*2腫瘍個数(4~5個以上)、大きさ(3~5cm以上)、原発巣リンパ節転移、肝外転移、腫瘍マーカー高値の場合は、病勢コントロールが難しいと報告されています。

グループD:胃癌、胆道癌 R0であっても原則推奨されていません。ただし、原発巣手術から時間が経ってからの異時性転移(2年異常)、少数(3個以内)、小病変(3~5cm)では良好と報告されており手術を検討する場合があります。

グループE:乳癌、膵臓癌 肝のみに限局する転移例はまれなため、原則肝切除は推奨されません。ただし、R0切除が可能、肝外転移なし、異時性発症、化学療法が奏功するような症例では、術後に化学療法が休薬できること(treatment holiday)や治癒の可能性があることから個々の状況に応じて検討しています。

その他の肝疾患

肝血管腫

無症状で小さいものは経過観察で十分です。巨大なもの、急速に増大するもの、肝表面に存在し外傷性破裂の危険性があるもの、また巨大な血管腫内に血栓が生じ、血小板や凝固因子が消費されるKasabach-Merritt症候群を発症したものでは、外科的切除が考慮されます。

肝嚢胞

肝嚢胞の多くは良性で無症状であれば経過観察でよいとされています。

- 手術適応:嚢胞が大きくて、腹痛、腹部膨満などの症状を有する場合、増大傾向を認める場合、嚢胞内の出血や感染を認めた場合などでは治療を検討します。

- 内科的治療:嚢胞内容穿刺吸引・硬化療法および肝動脈塞栓術。

- 手術:腹腔鏡下に肝嚢胞壁を切除して嚢胞を開放する開窓術や、嚢胞自体を切除する肝嚢胞切除術を行っています。残存肝容積が小さく腹水、低栄養、末期腎不全などを合併し著しくQOLが障害される場合は肝移植の適応となることもあります。

多発肝嚢胞は、遺伝性のことがあり肝臓のみに嚢胞が多発する常染色体優性多嚢胞性肝疾患と腎臓にも嚢胞が多発する常染色体優性多発性嚢胞腎に分類されます。

画像検査で両側の腎臓に各々5個以上嚢胞が存在する多発性嚢胞腎では、脳動脈瘤、心臓の僧帽弁異常、大腸憩室症などの併存疾患のスクリーニング検査が必要です。

肝内結石症

肝臓の胆管内に結石が生じた状態で、胆道感染、胆管の異常、食生活などが関係していると考えられています。時に胆道癌を合併していることがあります。腹痛、黄疸、胆管炎による発熱を呈することが多く、肝膿瘍を合併することもあります。

症状を認める場合は、胆道ドレナージや抗菌剤による保存的治療を行います。結石に対する治療は、内視鏡的採石術か結石が存在する肝葉の外科的切除術が行われます。