目次

胆道がんについて

胆道がんの治療

胆道がんの手術

胆道がんの化学療法

胆道がんの原因

胆嚢ポリープ

胆道がんについて

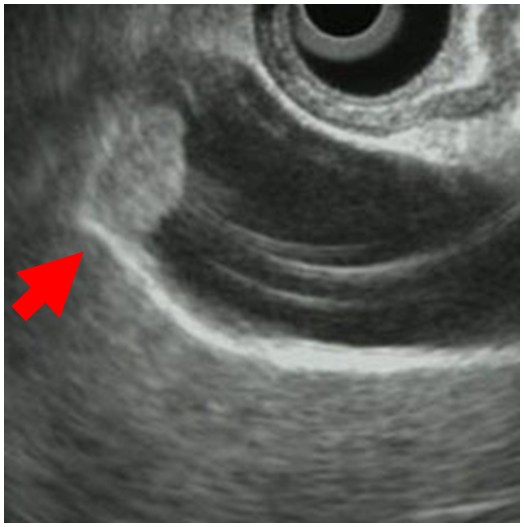

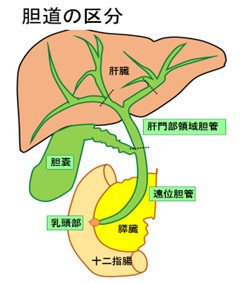

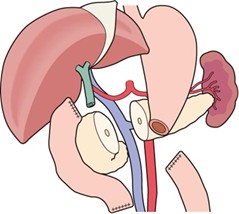

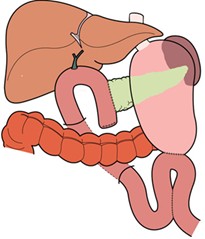

胆道は肝臓で作る消化酵素である胆汁が肝臓から十二指腸まで流れる通り道のことで、以下のように分類されています。胆道がんとは、胆道(胆管、胆嚢、十二指腸乳頭部)にできるがんの総称です。

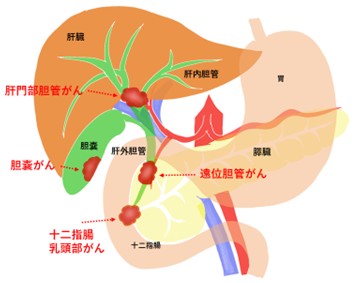

胆道がんの種類

1)肝門部領域胆管がん、2)遠位胆管がん、3)胆嚢がん、4)十二指腸乳頭部がん

胆道がんの治療

胆道がん診療ガイドラインに沿って、進行度(ステージ)と切除可能性、また全身状態を考慮して治療方針を決定します。治療は、手術と薬物療法が中心となります。当院では、血管合併切除を伴う肝葉切除など拡大手術と化学療法による集学的治療で患者さんの予後改善に努めています。

胆道がんの治療は、がんの存在する領域(肝門領域胆管、遠位胆管、胆嚢、十二指腸乳頭部)で分けて考える必要があります。

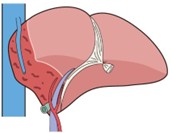

肝門部領域胆管癌の手術

片側の肝葉切除+肝外胆管切除、リンパ節郭清。

*肝切除を伴う手術では術前門脈塞栓術が必要な場合もあります。門脈塞栓術後3~4週目に残す肝臓の再生を待って手術を行います。

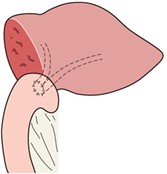

遠位胆管癌、乳頭部癌の手術

リンパ節郭清を伴う膵頭十二指腸切除術を行います。

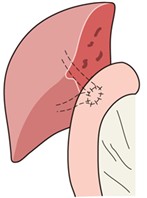

胆嚢癌の手術

肝浸潤を伴う胆嚢癌には、胆嚢床切除を伴う肝切除を行います。

胆嚢ポリープ:大きさ10mm以上、大きさに関わらず広基性、画像上増大傾向を認める場合は癌を疑う必要があります。

胆嚢摘出後に、深達度が深い胆嚢癌(漿膜浸潤以深;SS以上)が判明した場合には追加切除が必要となることがあります。

胆管合流異常

肝癌、胆嚢癌のリスク因子であり、胆管拡張型には肝外胆管切除+胆道再建(分流手術)を、胆管非拡張型には胆嚢摘出術を行うことが推奨されています。

胆道がんの手術

肝左葉切除術、胆道再建

肝右葉切除、胆道再建

膵頭十二指腸切除

胆道がんの化学療法

切除術後の補助化学療法として、S-1を使用します。

切除不能な胆道癌では、状態に応じて以下の化学療法を行います。(2025.5月現在)

- ゲムシタビン+シスプラチン併用療法

- ゲムシタビン+S-1併用療法

- ゲムシタビン+シスプラチン+S-1併用療法。

- ゲムシタビン+シスプラチン+デュアルマブ(抗PDL-1抗体)

- ゲムシタビン+シスプラチン+ペムブロリズマブ(抗PD-1抗体)

標準治療が困難となった場合には、病理組織や血液を用いて遺伝子検査(がん遺伝子パネル検査)を行い、遺伝子変異があった場合には使用可能な薬剤があります。

当院では、四国がんセンターと協力して、遺伝子パネル検査を施行しています。

胆管がんでは、MSI highに対する抗体製剤やFGFR2融合遺伝子、NTRK融合遺伝子変異に基づいた治療薬などが使用されています。ただ治療の対象となる遺伝子変異の検出率は低く、今後さらなる開発が望まれます。

胆道がんの原因

胆管がんでは、肝内結石症、原発性硬化性胆管炎、IgG4関連硬化性胆管炎などの慢性的な炎症や先天性胆道拡張症、膵胆管合流異常などの先天性疾患、肝内結石症、肝吸虫、ジクロロプロパンという化学物などがリスク因子として指摘されています。

胆嚢がんの場合は、膵胆管合流異常では、胆管拡張、非拡張とも胆嚢癌がんを合併することが知られています。胆嚢がんでは、30mm以上の胆石、陶器様胆嚢、分節型胆嚢腺筋症などが危険因子となると指摘されています。

胆嚢ポリープ

胆嚢ポリープは、大きさが10mm以上、広基性、増大傾向を示す場合は胆嚢がんが疑われることから手術が考慮されます。