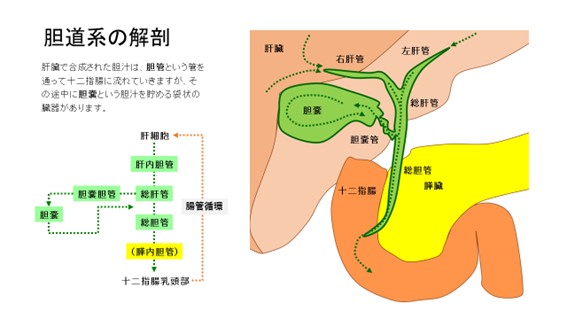

肝臓では、脂肪を吸収・消化するために必要な胆汁という消化液が合成されます。胆汁は胆管という管を通して十二指腸に流れていきますが、その途中に胆嚢という胆汁を貯める袋状の臓器があります。胆嚢は、胆汁を貯留・濃縮して効率よく胆汁を流す働きをもつ臓器です。

胆道

肝臓で作られた胆汁が、十二指腸に排泄されるまでの経路を胆道と呼びます。

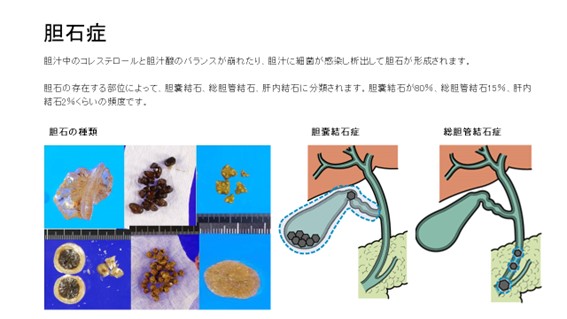

胆石症

胆汁中のコレステロールと胆汁酸のバランスが崩れたり、胆汁に細菌が感染し胆汁成分が析出して胆石が形成されると考えられています。

コレステロール石:胆汁中コレステロールの過飽和、結晶化、胆嚢収縮能の低下

ビリルビンカルシウム石:胆汁中の細菌感染による不溶性ビリルビンカルシウムの析出

黒色石:溶血性貧血、肝硬変、腸疾患(クローン病、回盲部切除後など)による非抱合型ビリルビンの再吸収増加

日本肝胆膵外科学会ホームページ(https://www.jshbps.jp/modules/public/index.php?content_id=13)

胆石の存在する部位によって、胆嚢結石、総胆管結石、肝内結石に分類されます。胆嚢結石が78%、総胆管結石21%、肝内結石1%くらいの頻度です。

- 胆嚢結石症:疼痛発作を経験した有症状例は手術適応です。無症候性の場合、原則的には無症状胆石症は経過観察とされており、年1回の経過観察が推奨されています。経過観察において毎年2%が軽い症状、1.3%が中等症、0.2%が重篤な症状を呈することがあります。

ただし充満結石例、胆嚢造影陰性例、がんの疑いのある胆嚢壁肥厚例などは相談のうえで手術適応を考慮する必要もあります。 - 総胆管結石症:胆嚢結石の落下結石、総胆管の胆道感染(ビリルビンカルシウム石多い)、傍乳頭憩室、総胆管拡張などによる胆汁うっ滞の関与

- 肝内結石症:細菌感染症と胆汁うっ滞、胆管周囲の分泌腺の粘液過剰産生や肝内胆管の走行異常や狭窄、慢性増殖性胆管炎などの関与

胆嚢胆石症の治療

内科的治療(胆石溶解療法や対外衝撃波)と外科的治療がありますが、内科的治療の有効性は低く、有症状患者に対する治療は胆嚢摘出術が望ましいです。

高齢者で有症状の既往のある胆石症は、重篤な経過至ることがあり、間欠期の予防的な胆嚢摘出術が推奨されています。胆嚢摘出術には、開腹手術と腹腔鏡を用いた手術があります。

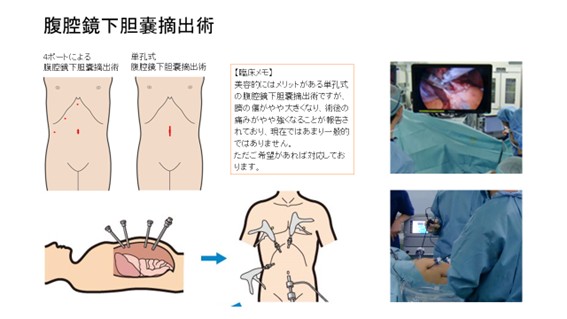

腹腔鏡下胆嚢摘出術

臍に約1cmの小孔を開け、そこから炭酸ガスを送気し、お腹を膨らませ、細いカメラを挿入し、腹腔内を観察します。その後季肋部に約0.5cm~1cm大の穴を3ヶ所開け、そこから鉗子を挿入し、テレビモニターを見ながら手術を行います。

手術は、胆嚢管と胆嚢動脈を確認した後これらを切り、胆嚢を肝臓から剥がして切除します。切除した胆嚢は臍の小孔から摘出します。手術中に安全性や確実性が確保しにくい場合(出血量が多い場合や、周囲の臓器が傷ついた場合など)や胆嚢や腸の癒着がひどければ開腹手術に切り替えることもあります。

総胆管結石症の治療

内視鏡的に十二指腸乳頭部を切開し総胆管結石を除去し、その後胆嚢結石を腹腔鏡下胆嚢摘出術で治療する方法と第一に選択しています。

胃切除で空腸を挙上し再建されている患者さんや内視鏡的処置が困難な患者さんでは、胆嚢摘出術の際手術で総胆管結石を除去する手術を選択する場合もあります。

肝内結石症の治療

肝内結石症では、肝臓内の胆管に胆管を合併することがあり、精査が必要です。肝内結石の存在する肝臓領域の萎縮を認めた場合には、胆管癌の合併率が高いことが報告されており肝切除術必要です。

肝切除術は、結石の存在部位や胆管癌の疑われる領域、残肝機能などを慎重に判断し対応しています。

胆石症に伴う病態

急性胆嚢炎

胆嚢内胆石による胆嚢管の閉塞などにより急性胆嚢炎を発症します。心窩部から右季肋部の疼痛、右肩や右背部への放散痛、悪心・嘔吐、黄疸、発熱などの症状を伴います。胆嚢の炎症が進むと、胆嚢周囲に膿が貯留したり、胆嚢壁の穿孔による腹膜炎を発症することがあります。

保存的加療後の再発率は19~36%と報告されており、急性胆嚢炎の治療には胆嚢摘出術が必要です。急性胆嚢炎の対応は胆嚢炎の重症度によってことなります。

日本肝胆膵外科学会 急性胆管炎・胆嚢炎診療ガイドライン2018:https://www.jshbps.jp/modules/publications/index.php?content_id=7

1)急性胆嚢炎の分類

- ①浮腫性胆嚢炎

- ②壊疽性胆嚢炎

- ③化膿性胆嚢炎

- ④慢性胆嚢炎

- ⑤Acute on chronic cholecystitis 慢性胆嚢炎に生じた急性炎症

2)特殊な急性胆嚢炎

- ①無石胆嚢炎 急性胆嚢炎には、10%程度に無石性のことがあります。外傷や熱傷、大手術後の過大侵襲や脱水、ウイルスや全身性の細菌感染症などが報告されています。

- ②黄色肉芽腫性胆嚢炎

- ③気腫性胆嚢炎

- ④胆嚢捻転症

急性胆管炎

胆管結石症による胆管狭窄、胆汁の細菌感染に伴い急性胆管炎を発症します。胆管内圧が上昇すると胆汁中の細菌が血液に流入して菌血症となり、急性化膿性胆管炎となり血圧低下や播種性血管内凝固症候群(DIC)を合併し命に関わる重篤な病態を提すことがあり、早期の胆道ドレナージなどを含む集中治療が必要です。

胆石性膵炎

胆嚢結石の落下結石に伴う急性膵炎を発症することがあります。胆管炎の合併(炎症反応(CRP,WBCの変化))の有無の判断が必要です。胆管炎を伴った場合には、早期の胆道造影や内視鏡的採石術が必要です。

胆管炎の合併を認めない場合でも保存的治療後、肝障害や黄疸が遷延する場合には同様の治療が必要となります。胆石性膵炎の再発予防には胆嚢摘出術が有効で、胆石性膵炎の沈静化後に早期の手術が望まれます。

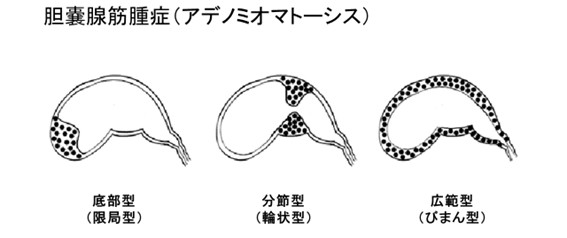

胆嚢腺筋腫症(アデノミオマトーシス)

胆嚢壁のびまん性あるいは限局性の肥厚を特徴とする病変で、胆嚢の粘膜上皮が胆嚢壁の筋肉の層にまで憩室様嵌入したRokitansky-Ashoff洞(RAS)と呼ばれるものが増生したものです。胆嚢腺筋腫症は、限局型、輪状型、びまん型の3つの型に分類されています。

無症状の場合には積極的な治療は必要ありませんが、胆嚢結石や胆嚢炎を伴い、腹痛などの症状を認める場合には胆嚢摘出術の適応となります。また、胆嚢癌との鑑別診断が困難な場合にも手術を行うことがあります。

*胆嚢ポリープ、胆嚢がんに関しては、胆道がんのページをご参照ください。