1.はじめに

急速に進む高齢化社会において, 2050年には75歳以上の人口割合が21.5%になるといわれています。それに伴う高齢者の転倒割合も徐々に増加傾向となっています。当院では、病院内での転倒を可能な限り予防していくことを目的に、医師・看護師・理学療法士・作業療法士・薬剤師・管理栄養士などの多職種により構成された転倒予防対策チームを結成し、院内の転倒予防に取り組んでいます。患者さん個々の状況や院内環境を含めて専門的見地から多職種で連携を取り、具体的な予防対策をすすめています。

目標と目的

当院における転倒事故を防止し、転倒に関する安全管理を討議・検討しその効果的な推進を図る。

業務内容

- 当院での転倒に関する報告、分析、対策

- 転倒の恐れのある患者、家族に対しての教育

- 職員に対する転倒防止の指導・啓発

転倒予防対策チーム構成人員

| 医師 |

1名 |

医療安全管理者 |

1名 |

| 看護師 |

8名 |

理学療法士 |

3名 |

| 薬剤師 |

2名 |

作業療法士 |

1名 |

| 管理栄養士 |

2名 |

|

|

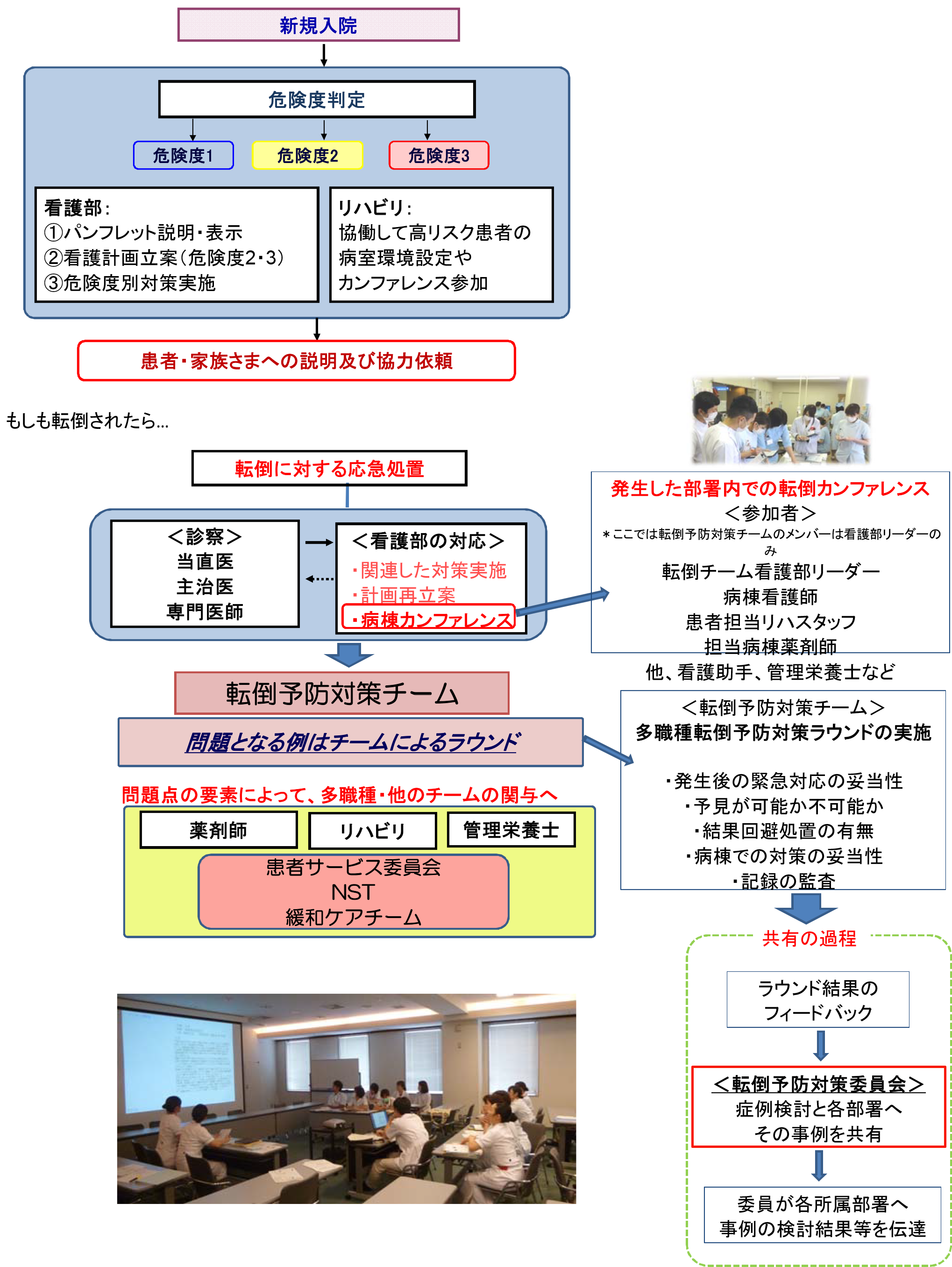

2.入院されてから対策までの流れ

3.多職種連携による院内の転倒予防への取り組みの実際

当院の転倒・転落予防対策の基本方針

1.事前の対策(病院職員全体で共通の知識を持ち、対策を講じる)

①看護師による患者情報収集(在宅環境,身体・精神機能等)と転倒・転落アセスメントシートによる評

価

②多職種でのウォーキングカンファレンスの実施

③多職種による転倒予防ラウンドの実施

対策の立案に難渋している患者等に対して、転倒予防ラウンドを実施し患者・周辺環境等を確認し必要

に応じて予防対策の修正・変更を行う。

2.事後の対応(今後の予防対策につなげていく)

①転倒カンファレンスの実施

転倒の発生した部署内での転倒カンファレンスを実施。

影響度分類レベル3b事例が発生した場合は、直ちに多職種による転倒予防ラウンドを行い、その内容

は多職種が参加する転倒予防対策委員会にて情報共有を図り、各部署内へフィードバックすることで今後

の対策強化へとつなげていく。

事例紹介(夜間せん妄に対し既日リズムを整え、転倒ラウンドを実施した症例)

1.基本情報と転倒予防ラウンドまでの概要

80代、男性。腰椎圧迫骨折にて入院。入院前ADLはT字杖歩行軽介助、認知機能低下はなかった。入院時は腰痛により体動困難で安静度はベッド上安静。必要時、ナースコールを押せていた。入院2日目よりリハビリ介入。入院7日目にコルセット装着下にてリハビリでの離床を開始。その後、疼痛も軽減され14日目にはT字杖歩行が軽介助レベルへと改善したが、病棟では車椅子移動介助であった。

入院16日目、1時の巡回時、ベッドサイドに立っているところを発見。床に排尿、衣類汚染あり。本人は「ここはトイレでしょう」と言われるなど、せん妄症状を認めたため、転倒リスクがあると判断しクリップ式センサー装着となる。同日、認知症サポートチーム(以下DST)がラウンドを実施。ラウンド時、日中の受け答えは良好で危険行動なし。リスペリドンの内服や入眠困難であるならルネスタ使用の検討を提案。また、軽度の見当識障害を認めるため、カレンダーの提示等、リアリティオリエンテーションを行い概日リズムを整えることが提言され実行された。

その後、夜間せん妄なく経過したが入院20日目、23:20、クリップ式センサーが作動し訪室すると、自室内をふらつきながら独歩にて移動していた。理由を尋ねると、「トイレに行こうとした」とのことであった。

入院21日目、転倒予防対策の妥当性検証のため、転倒予防ラウンドの依頼がありラウンド実施。

2.転倒予防ラウンド前の対策

ラウンド時の対策は以下の2点であった。

①ベッド3点柵(右側2点、左頭側1点)

②クリップ式センサー

3.転倒予防ラウンドでの提案

ラウンドにて実際の状況を確認したところ、日中の見当識は保たれており病棟スタッフへの聞き取りでも必要時にはナースコールを使用できていた。また、起き上がり・端坐位自立、T字杖歩行が軽介助と入院前とほぼ同様の動作能力が獲得されていた。そこで、病棟での対策を支持しつつ、動作能力、行動パターンを考慮し、以下の3点について提案を行った。

①日中:センサー解除(日中は不適応行動がなく、ナースコール使用可能)

夜間:クリップ式センサーから離床キャッチセンサー(起き上がり1秒)へ変更

(夜間のみ、せん妄症状が出現。また動作能力が高く、行動が早い)

②トイレ誘導の実施

行動要因がトイレであり、その時間帯も深夜帯に多い

③病棟・リハビリ間の情報共有の緊密化

できる能力(リハビリ)としている能力(病棟)の乖離

4.考察

この事例は、入院時の腰部痛による体動困難、良好な理解能力から転倒リスクは低いと判断されていた。しかし、疼痛が軽減され、入院14日目にはリハビリにてT字杖歩行が軽介助レベルへと改善したが病棟では車椅子移動介助と、病棟スタッフには歩けるとの認識がなかった可能性が指摘された。このことは、転倒予防対策のアセスメント、立案を行う上で認知バイアスとなり誤った対策へと繋がる要因となりうる。リハビリ・病棟双方がお互いの持つ情報を共有し、変化を認めた際にはカルテへ記載、口頭での報・連・相が重要である。一方、DST介入により薬剤コントロール、リアリティオリエンテーションにより概日リズムを整えたことや、転倒予防ラウンドにて、心身機能、行動要因(行動パターン)について再アセスメントを行うなど、多角的にアプローチできたことも転倒防止の一助になったと推察される。このように、多職種・多チームによるアプローチが、より実効性の高い対策へと繋がるとともに、そのきっかけとなる病棟スタッフを中心とした病院スタッフによる日々の観察、その中で感じる違和感、サインを見落とさないことが最も重要である。

|

4.おわりに

私たちが行っている“多職種が協働して転倒リスクを減少させていく”という姿勢はとても大事なことですが,それでも病院内で起こる転倒はゼロにはなりません。重要なのは患者・家族様のご協力もあってこそ成り立つものであると認識しています。

病院全体で取り組む姿勢,医療安全におけるチーム医療として医療者が認識を一つにすること,また患者・家族様にも協力を呼びかけながら,安全・安心である入院生活を送って頂けるよう努力してまいります。

松山市民病院 転倒予防対策チームへのお問い合わせ

メールを送る